Una lima di luce

La neve scendeva abbondante da giorni e io avevo una brutta influenza quando mio nonno mi raccontò il suo Natale al campo di concentramento. Rammento bene che eravamo accoccolati sul divano, nel salotto della casa in montagna. Il fuoco scoppiettava nel camino e io avevo i calzettoni col pelo e una morbida coperta in pail che mi avvolgeva interamente, scaldandomi il corpo.

Tuttavia, il gelo giunse all’anima e sopraffece il cuore.

«Adoro la neve!» esclamai eccitata.

Sebbene fossi abituata a vederla cadere, la neve, ai miei tredici anni, rimaneva un incanto speciale, soprattutto a ridosso del Natale, la mia festa preferita in assoluto.

«Nonno, siediti qui, vicino a me, e guardiamola dalla finestra.»

Amavo profondamente mio nonno, un uomo che all’età di ottantaquattro anni era ancora un portento di energia, grinta ed eleganza. Insieme a lui, nei giorni precedenti, avevamo addobbato l’albero con ghirlande colorate, palline luccicanti e pigne di piccola-media grandezza, da noi stessi dipinte sulle estremità delle foglie a elica con gli smalti dai colori demodé della mamma.

«Va bene, Greta. Guardiamo la neve a patto che stai sempre al caldo, sotto la coperta.»

Il nonno Nando, al secolo Ferdinando, si era accomodato sul divano, accanto a me, dopo aver sistemato un ceppo sul fuoco meraviglioso che crepitava nel camino, vicino al quale avevo posizionato la vecchia scala di legno da cui, solo pochi anni prima, pensavo scendesse il vero Babbo Natale.

Mentre guardavamo i fiocchi enormi adagiarsi su una superficie ormai candida e ovattata, il nonno volle che gli parlassi dei miei compagni, dei professori e della scelta del liceo. Presa dal calore delle nostre chiacchiere, gli raccontai che stavo studiando la Seconda Guerra Mondiale e che dovevo fare una ricerca sul campo di concentramento di Mauthausen, in Austria. Lo sentii contrarsi e spostare il braccio dalla mia spalla al suo ventre.

«Vuoi un po’ di tè caldo, scricciola?» Mi domandò, alzandosi velocemente dalla nostra postazione in prima fila, davanti alla finestra. Senza aspettare la mia risposta, andò in cucina e, col senno di poi, penso che ci andò per scappare da me e che il tè fosse un appiglio di salvezza, dopo avermi sentita nominare il lager.

Quando ricomparve con il vassoio e due tazze di tè e biscotti, era tornato il solito nonno, sorridente e allegro. Io, però, non volevo mollare. Lo studio dello sterminio di tanti uomini, ebrei e non, durante il Terzo Reich, mi aveva catturato il cuore. Ero rimasta così scioccata da quegli eventi, così stordita e frastornata dalla crudeltà di Hitler e dei suoi scagnozzi che dovevo assolutamente ampliare la mia conoscenza, a costo di farmi ulteriormente male.

«Nonno, in quale campo di concentramento ti portarono quando da bambino ti fecero prigioniero?»

Silenzio. Il silenzio mi metteva a disagio, dunque continuai a parlare.

«La mamma mi aveva avvertita che avresti potuto non aver voglia di parlarne. Mi dispiace tanto, nonno.»

In realtà, morivo dalla voglia di ascoltare le sue misteriose memorie. Sarei persino potuta arrivare a supplicarlo, pur di conoscere la verità su quel periodo. Soprattutto perché la mamma mi aveva pure confidato che il nonno era stato portato proprio lì, in Austria, in quello stesso campo di concentramento su cui avrei dovuto far vertere la mia ricerca.

Che incredibile coincidenza! Da allora non avevo fatto che pensarci.

Vidi il nonno impallidire e scuotere la testa. Sembrava cercasse di scacciare terribili demoni dalla mente, pezzi di ricordi troppo dolorosi per poterli dimenticare del tutto. Poi, si voltò verso di me. Gli occhi erano lucidi di lacrime trattenute, cacciate indietro come fossero proibite; eppure, un sorriso triste comparve sul suo viso segnato dal tempo e dalla vita.

«Greta, non è facile per me. Lo capisci, vero?»

Io annuii. Ciononostante, i miei occhi esprimevano delusione e aspettativa insieme. Il nonno mi fece una carezza e fermò la sua mano, rugosa e deformata, sulla mia guancia destra, fissando i suoi bellissimi occhi grigi nei miei, ancora speranzosi. Con sorpresa, lo vidi annuire più volte finché si espresse: «Ti racconterò solo del Natale, l’unico momento in cui entrò un po’ di luce in quei mesi bui. L’unico momento che voglio che tu conosca.»

«Va bene, nonno. È perfetto!» Risposi entusiasta, inconsapevole di quanto il mio entusiasmo fosse fuori luogo.

Mentre ci bevevamo il tè caldo, il nonno iniziò la sua storia.

«Sì, Greta, fui portato proprio al campo di concentramento di Mauthausen. Era il 24 Ottobre del 1943, dunque avevo otto anni appena compiuti. Da quel giorno non vidi più mia mamma e mia sorella. Mio padre, invece, fu messo nella stessa camerata. Per fortuna eravamo in tanti e tutti ammassati poiché faceva davvero freddo e avevamo addosso solo una camicia e dei pantaloni di cotone. Anche quando sopraggiunse la neve non ci dettero altri vestiti e alcuni rimasero pure scalzi, in particolare i bambini. Il rancio, se così possiamo chiamarlo, lasciava un po’ a desiderare. Tranne quando ce lo portava un tizio delle SS biondo, quasi bianco, altissimo e con gli occhi gentili. Si chiamava Franz. Ci era proibito fare amicizia con gli ufficiali tedeschi. Se qualcuno se ne accorgeva, venivamo tutti puniti pesantemente, a volte con la morte. Loro, invece, suppongo venissero solo spostati da qualche altra parte poiché non si vedevano più.»

«Era la vigilia di Natale. Alcuni di noi erano cattolici quindi la nascita di Gesù era una Santa Festa tanto attesa, sebbene, in tutta sincerità, nessuno avesse voglia di festeggiare, in quel posto. Quella sera, io avevo i piedi intirizziti. Il gelo me li stava mangiando e tagliando in modo pericoloso. Col mio amico Piotr, di sette anni, avevo fatto un accordo: avevamo tagliato la punta dei suoi scarponcini, troppo piccoli per me, in modo che ce li potessimo scambiare a giorni alterni. Quando uno indossava le scarpe, l’altro metteva le calze, bucate ma pur sempre più calde del nulla. Nonostante i nostri escamotage, sia io che Piotr avevamo piedi malconci. Il padre di Piotr, Dariusz, si prendeva cura anche di me, come fossi figlio suo, dal giorno in cui gli ufficiali tedeschi avevano spostato mio papà in un’altra parte del campo.»

«Col fiato e le mani magre, simili a scheletri vivi, Dariusz stava cercando di scaldare i nostri arti quando Franz entrò. Ci incenerì con lo sguardo poiché una delle leggi del lager di Mauthausen recitava che non si poteva fare gruppo all’interno delle caserme. L’averci trovati così vicini era già motivo di punizione. Si bloccò sulla porta, per schermare con la sua stazza la nostra vista ai compari che lo seguivano, dandoci così la possibilità di tornare ai nostri posti.»

«La perlustrazione andò bene, quella sera. Era raro. Gli scagnozzi di Hitler trovavano sempre qualcosa per cui maltrattarci. Vidi Franz osservare attentamente le nostre condizioni. Col suo bastone, prese gli scarponi di Piotr e li sollevò per lanciarli verso la porta, dove un ufficiale li raccolse e ridendo disse qualcosa in tedesco. Franz non rispose. Si limitò a fissarci. Quando si voltò per uscire parlò piano con l’ufficiale che ci aveva derisi e se ne andò lasciando totalmente sgomenti i suoi colleghi.»

«Nonno, cosa gli disse?» Lo interruppi, d’istinto. Il nonno era talmente immerso nel suo racconto che la mia domanda lo stupì, come se non si rammentasse della mia presenza.

«Non lo so. Non l’ho mai saputo. Ma un’oretta dopo, quando Franz ricomparve sulla soglia, era accompagnato da altri tedeschi che imbracciavano due scatoloni, molto grandi. Li fece appoggiare a terra, nel centro della stanza, e prima di andarsene guardò me e Piotr e ci ordinò di alzarci e di metterci davanti a lui. Col dito indicò degli scarponi e con gesti molto eloquenti ci disse di prenderne un paio per ciascuno. Dall’altra scatola estrasse delle calze e ce le porse. Poi, batté i talloni, fece il saluto nazista e uscì.»

«All’inizio nessuno fiatò. Rimanemmo inermi, fermi come spaventapasseri. Dopo qualche secondo capimmo che non c’erano trabocchetti e così ci ammassammo intorno alle scatole per prendere quei doni. Sì, Franz ci aveva portato dei doni: scarponi, calze, cappelli di lana, guanti, coperte. Tutte cose usate, ovviamente. Ma per noi erano una manna dal cielo, calda e del tutto inaspettata. In fondo, sotto l’ultima coperta, c’erano una candela e un accendino.»

«Ancora adesso faccio fatica a crederci. A volte ho addirittura supposto di essermelo sognato. Non è così. In uno scrigno che tengo nella soffitta di casa, ho ancora quell’accendino, d’acciaio puro, con la svastica sopra. Lo conservai perché quel gesto, quella candela che tenemmo accesa tutta la notte di Natale, ci diede speranza e Franz ci salvò la vita, coi suoi regali.»

«Non lo vedemmo più, Franz, dopo quella sera. Nemmeno parlammo più, fra noi, dell’accaduto. Ma non c’è Natale in cui io non pensi a quell’uomo alto, biondo, con gli occhi gentili. Non c’è Natale che passi senza che io lo ringrazi profondamente. Non c’è Natale senza una candela accesa nella notte sebbene il ricordo di quei mesi mi geli ancora il cuore.»

Solo quando il nonno finì la sua narrazione mi resi conto che le lacrime scendevano copiose sul mio viso. Lo strinsi con tutta la forza che avevo in corpo e anche lui, avvolto nel mio abbraccio, si lasciò stranamente andare a un pianto, tanto silente quanto liberatorio.

Quello fu il Natale che cambiò la mia vita. Diede una sferzata improvvisa alla mia crescita, lasciando in me rabbia, dolore ma anche molta forza, convertendo una ragazzina spensierata in una giovane fanciulla più consapevole e meno ingenua. Da allora, promisi a me stessa che non avrei permesso alle generazioni future di dimenticare le mostruosità che mio nonno e migliaia di altre persone dovettero subire. Quando il nonno morì, mi lasciò il suo scrigno dei segreti che oggi, insieme ad alcune scoperte che feci durante gli studi universitari, sono riuscita a esporre nel Museo di Roma, in memoria delle vittime del Nazismo.

Tuttavia, il regalo più grande che il nonno mi fece, fu proprio il ricordo di quel Natale, quello in cui un uomo, in mezzo a tanti mostri, si distinse dalla massa e gli salvò la vita, donando alla sua mente, e a quella di altre cinquanta anime, una via di fuga.

Una lima di luce nel tetro gelo dell’orrore.

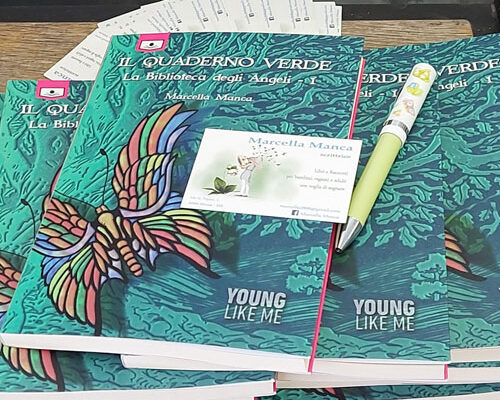

© Marcella Manca in “Storie e Altre Storie” Antologia di racconti AA.VV. Le Mezzelane Casa Editrice – 2020