I misteri dell’amore

L’oriente possiede tanti misteri. Forse è per questo che persino le amiche più care pensano che la mia vita sia stata una favola e il mio matrimonio un idillio. Però, nessuna di loro sa la verità. Nessuna.

Solo io e lui la conosciamo…

Ho un ricordo molto nitido di quando mia madre mi disse: «Jasmin, oggi è un gran giorno. Ti abbiamo trovato un buon marito.» Avevo appena compiuto quattordici anni ed ero ancora una bambina, sebbene, nel mio paese, le donne debbano essere pronte a diventare mogli e madri in giovane età.

Mi parve di ricevere un calcio allo stomaco, nell’ascoltare le parole di mama. Il mio cuore batteva in segreto per mio cugino di quarto grado, Ahmed, e sapevo che anche lui nutriva dei sentimenti per me. Ma lui non era del mio rango. E ciò, ne eravamo coscienti entrambi, avrebbe reso impossibile le nostre volontà.

Dopo la notizia, mi rifiutai di mangiare per giorni, sperando in un miracolo di comprensione che non avvenne; finché, una mattina, baba, mio padre, un alto ufficiale dell’esercito indiano, bussò alla porta della mia camera e, col suo amore per la tradizione e le caste, mi spiegò che era inutile digiunare perché ciò che stava preparando per me e per il mio futuro era un ottimo accordo e che, col tempo, mi sarei abituata.

Già, abituata. Ma come ci si abitua a una vita combinata e a convivere con un estraneo? E come si sposa tutto questo con l’amore?

Per quanto giovane, ero ben cosciente dei miei doveri verso la famiglia. Uscii dalla mia stanza, abbandonando la campana di vetro sotto la quale mi ero rannicchiata per anni, e crebbi.

Najib, così si chiamava lui, non stava meglio di me. Aveva cinque anni di più e non voleva sposarsi. Diceva che era troppo presto e che poteva dare ancora molto all’azienda padronale senza il peso di avere a sua volta una famiglia da sfamare. Erano artigiani, lui e i suoi fratelli minori, venditori di copriletti e tappeti fatti a mano, splendidi esemplari di fileria indiana che, negli anni, erano divenuti più commerciali, pur mantenendo l’unicità e il pregio.

La prima volta che lo vidi non riuscii nemmeno a guardarlo in faccia, figuriamoci negli occhi. Lui osò di più, invece. Lo sentivo. Mi fissava. Di quel giorno ricordo soltanto il profumo del gelsomino che mia madre mi aveva accuratamente spruzzato sui polsi e sui lunghi capelli ben oleati, raccolti in uno chignon basso.

Rividi il mio promesso sposo solo un’altra volta prima del matrimonio, per un tè a casa dei suoi genitori; casa dove saremmo andati a vivere una volta sposati. Sua madre, mia suocera, aveva qualcosa di sinistro. Intendiamoci, era dolce. Forse… troppo dolce, tanto da non convincermi fino in fondo. In quell’occasione, gli adulti firmarono il contratto definitivo che prevedeva l’adempimento dei nostri doveri coniugali e che io rimanessi incinta entro due anni, altrimenti la famiglia di Najib poteva interrompere il contratto e gettarmi tra i relitti della società indiana.

Durante quell’incontro fui più coraggiosa e osai guardare Najib un paio di volte. Quello che vidi, però, mi terrorizzò: il suo sguardo era freddo e distante. Asciutto. Fu quella, la prima situazione in cui mi resi conto verso cosa stavo andando. Rimasi paralizzata. Per sopravvivere, decisi d’indossare una maschera di buone maniere e congelai il mio cuore.

Quando giungemmo davanti al bramino, io nel mio sari rosso e Najib nel suo elegante doti, eravamo spaventati a morte e col cuore trafitto dalle lame del dolore per vedere svanire i sogni in una nuvola d’incenso.

Non trasparì nulla dai nostri volti ma, dentro, ognuno pensava che quella fosse la fine della vita, non l’inizio di cui parlava il bramino.

Cosa dire della nostra prima notte? Entrambi eravamo stati istruiti bene, kamasutra compreso, affinché tutto potesse andare per il meglio. Ma io piansi. Alla fine dell’atto fisico, piansi fiumi di lacrime, sommesse, amare, piene di rancore verso la vita, verso i miei genitori, verso Krishna o qualsiasi Dio e soprattutto verso quell’uomo che stava rispettando i termini del contratto. Lo odiavo. Najib cercò di consolarmi e si scusò per avermi fatto del male. Non era il dolore della perdita della verginità che mi piegava e mi uccideva; era un dolore più profondo, interno, che mi lacerava l’anima ancor prima del corpo.

E poi… E poi, il tempo passò. Le notti pure. Il rancore anche. La sofferenza, beh, la sofferenza fece il suo percorso, lungo e tortuoso.

Trascorsero due anni e io non rimasi incinta. Nel frattempo, però, mio suocero morì e quindi Najib divenne il capo anche della sua famiglia di nascita. Oltretutto gli affari andavano molto bene, permettendo a mio marito di acquisire sempre più potere economico. Quando mia suocera, quella dolce donna, falsa e perversa come poche, chiese a Najib di sciogliere il matrimonio per la mia presunta infertilità, lui si oppose. Disse che non mi avrebbe abbandonata, che non mi avrebbe trasformata in un oggetto di derisione per la nostra casta e che ci saremmo trasferiti in Italia, dove il commercio dei loro manufatti era in forte espansione.

Quella fu la prima volta che io provai totale gratitudine per l’uomo, ancora sconosciuto, con cui stavo convivendo e che sentii qualcosa nel mio cuore. Forse era più una riconoscenza che un affetto. Eppure quel gesto, quella presa di posizione contro la madre e le tradizioni, fu per me il vero inizio del nostro matrimonio.

Come si può raccontare di due cuori, tanto raffreddati, che si sciolgono al tocco del rispetto e della fiducia e che alla fine si guardano dentro e si scoprono piano, ma con attenzione? Come si può parlare di un amore improbabile che nasce all’ombra di un gelsomino e che trova comunque la sua strada nella luce della felicità?

Il mio matrimonio non è stato una favola. Ma ora che ho imparato ad amare mio marito, potrei quasi scommettere il contrario.

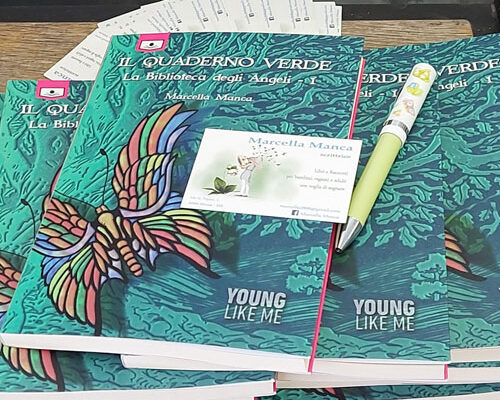

© Marcella Manca – Racconto vincitore (gennaio 2021) del #contestgara #PERSEMPRE sul gruppo Facebook “Gli amici delle emozioni” di Alessandra Di Girolamo